“拼多多惹的祸”-血栓性微血管病1例

王凤梅,王彬

东南大学附属中大医院肾内科

[病历摘要]

患者男性,81岁,汉族,主因“腰痛伴血尿4天”于2024-8-12首次入院。

现病史:

患者4天前服用自购拼多多商城的“芽尖莓茶”(具体一种肉眼看上去带毛的茶叶)后出现右侧腰痛,疼痛剧烈不能忍受,胸腹部及四肢可见皮肤血管结构显现,压之褪色,可自动缓解。2小时后至我院急诊外科就诊,患者腰痛已缓解,完善心梗定量未见异常,腹盆CT平扫+腰椎CT平扫示:双肾结石;慢性膀胱炎,膀胱小结石,未予特殊处理。后患者返回家中,出现尿色红,颜色呈洗肉水样,再次至急诊外科就诊。泌尿外科阅片后考虑右输尿管壁内段小结石,前列腺增生,建议多饮水、抗感染及解痉等处理,予左氧氟沙星口服。患者服用左氧氟沙星后自觉血尿逐渐好转,但仍有严重的乏力及恶心,纳差明显。

1天前患者再次服用“芽尖莓茶” 后再次出现尿色红,性质同前,伴右侧腰痛,四肢及胸腹部皮肤血管结构显现,为进一步诊治,患者至我科门诊就诊,门诊拟“腰痛血尿综合征?化学物质引起的中毒性肾病?”收治入院。

病程中,患者神志清,精神一般,纳差,睡眠欠佳,尿量正常,尿色红,偶有便秘,体重无明显增减。

既往史:

既往有“高血压病”病史30年余,最高收缩压可达200mmHg,目前服用“ 波依定5mg 1天1次”控制血压,血压控制一般;有“冠心病”病史10余年,长期服用“阿司匹林、他汀类药物及美托洛尔”。3月前复查冠脉造影,血管狭窄较前明显好转。1月前专科医生建议下停用抗聚药物,同时患者自行停用他汀类药物及美托洛尔;

个人史、家族史:

患者吸烟20余年,5支/日,现已戒烟4年余;有青霉素过敏史,余无特殊。

体格检查:

T:36.3℃,P:92次/分,R:18次/分,BP:169/85mmHg

神志清,精神可,全身皮肤黄染,胸腹部及四肢皮肤网状血管结构已消退,遗留淡红色痕迹,压之褪色,两眼巩膜黄染,双眼睑无浮肿。双肺呼吸音稍粗,未闻及干湿性啰音,心界无扩大,心率92次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软,未及包块及肠型,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未及,肝肾区无叩击痛,移动性浊音阴性,肠鸣音4次/分。双下肢无水肿。脊柱无畸形,四肢肌力正常,各关节无红肿压痛,生理反射存在,病理反射未引出

图片已征得患者本人同意

【入院前后相关检查】

入院前腹部CT:

腹部CT示: 1.胸7-腰2椎体前外缘见流注样骨化,DISH待排; 2.腰椎退变,腰5/骶1椎间盘突出,骶椎椎板未融合; 3.肝囊肿;胆囊结石,肠系膜脂膜炎;4.双肾周渗出,双肾囊肿,部分复杂囊肿,双肾结石,慢性膀胱炎,膀胱小结石

前列腺钙化灶,动脉粥样硬化。

入院时化验检查:

入院时辅助检查:

外周血涂片:

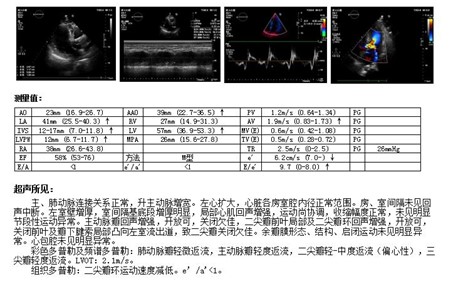

心脏彩超:

诊断:左室壁非对称性增厚,升主动脉增宽,左心扩大,主动脉瓣、二尖瓣及二尖瓣环钙化,主动脉瓣轻度、二尖瓣轻-中度、三尖瓣轻度返流,左室舒张功能减低,主动脉瓣上及左室流出道血流速度增快

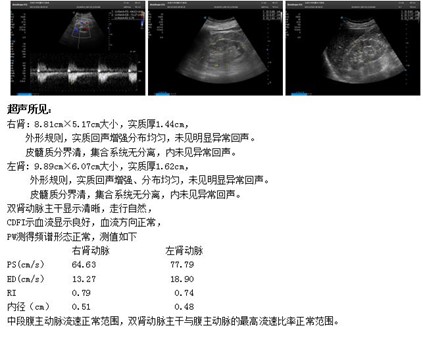

肾脏彩超:

诊断:双肾慢性肾损害声像图

进一步辅助检查:

ADAMT13活性76.93 %,ADAMT13活性抑制剂抗体阴性;

补体H因子浓度正常,抗体阴性;

可溶性Mac: 784.22ng/ml(ref:72-252)

基因检测结果未出;

病史特点

老年男性,急性病程

临床主要表现为服用“芽尖莓茶”后出现腰痛伴尿色红,极度乏力,恶心,伴皮肤血管网状结构显现

肾脏:血红蛋白尿,血肌酐升高

血液系统:溶血性贫血,血小板减少,高凝状态

消化系统:溶血性黄疸,肝功能异常

实验室其他检查:直接抗球蛋白阳性,LDH水平显著升高,炎症因子瀑布,补体C3轻度下降

血栓性微血管病

【诊疗经过】

诊断:血栓性微血管病

高血压病3级(极高危)

冠心病

泌尿系结石

肾囊肿

胆囊结石

慢性膀胱炎

治疗:

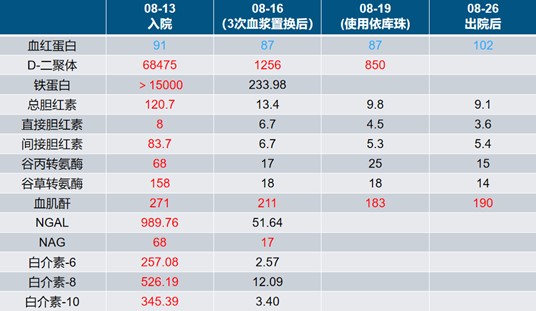

患者分别予8-13、8-14、8-15共行3次血浆置换治疗,并于8-19日予依库珠单抗900mg 治疗一次,辅以以下治疗措施:

血浆置换治疗 溶血逐步改善

转归:

【病例讨论】

该患者为老年男性,急性起病,有明确服用“芽尖莓茶”诱因,后出现血管内溶血,合并多系统受累,炎症因子瀑布,伴有肝肾功能损伤,临床诊断血栓性微血管病。

血栓性微血管病(thrombotic microangiopathy,TMA)是一组以微血管内皮损伤、血小板异常聚集和微血栓形成为核心病理特征的临床综合征,其核心病理特征为内皮细胞损伤引发的微血管血栓形成和炎症风暴。TMA年发病率约为50/100万,发病后进展迅速,如不及时诊治,常危及生命,56~67%发展为肾衰竭甚至死亡[1,2],导致疾病负担显著增加。肾脏是最常见的损伤器官,以往因诊疗的局限性绝大多数的TMA发生严重肾损伤并进入终末期肾脏病[3]。除肾脏外,全身多系统会有不同程度的累及包括中枢神经系统、心血管和呼吸系统以及胃肠道等[4]。TMA的病因分类复杂,常根据病理生理、临床诊治过程分为以下几个亚型:

(1)血栓性血小板减少性紫癜与含Ⅰ型血小板结合蛋白基序的解聚蛋白样金属蛋白酶13(a disintegrin-like and metalloprotease with thrombospondin type 1 motif member 13,ADAMTS13)活性缺乏有关;

(2)溶血尿毒综合征(hemolytic uremic syndrome,HUS)分为由产志贺毒素大肠杆菌引起的HUS,和由自身免疫性疾病、恶性肿瘤、移植、感染等触发因素引起的继发性HUS;排除上述类型后的TMA称为非典型溶血尿毒综合征(atypical hemolytic uremic syndrome,aHUS),主要与补体旁路途径异常调节所致的补体过度激活相关[5,6]。

综合考虑该患者主要考虑溶血导致TMA。因此在治疗上,采用血浆置换+抑制炎症瀑布+补体抑制治疗(如C5抑制剂依库珠单抗)为主的治疗,显著改善了患者的预后。

血浆置换:

药物/毒物引起的血管内溶血,主要有以下几种机制:(1)半抗原机制:药物(如青霉素、头孢菌素)作为小分子半抗原,与红细胞膜蛋白结合形成完全抗原,刺激机体产生抗体。当药物再次进入体内时,抗体与结合在红细胞上的药物发生反应,导致红细胞在血管内被破坏。(2)免疫复合物机制:药物(如奎宁、非那西丁)作为抗原,与血液中的抗体结合形成免疫复合物。这些复合物非特异性地吸附在红细胞表面,激活补体,导致红细胞在血管内发生剧烈的溶解。(3)自身免疫机制:这是最需要血浆置换干预的一种。药物(如甲基多巴、普鲁卡因胺、氟达拉滨)可改变机体的免疫调节功能,诱使机体产生针对自身红细胞的抗体(即自身抗体,通常是IgG型)。这些抗体不依赖于药物存在,直接攻击红细胞,导致其被脾脏等单核巨噬系统清除(血管外溶血)或发生血管内溶血。当红细胞在血管内被快速、大量破坏时,会造成严重后果,释放出游离血红蛋白,其直接对肾小管造成毒性,导致急性肾损伤;红细胞碎片和基质可激活凝血系统,可能引发弥散性血管内凝血。

血浆置换是一种血液净化技术,其核心是将患者的全血引出体外,分离成血细胞(红细胞、白细胞、血小板) 和血浆,然后弃掉含有致病物质的血浆,同时补充等量的健康新鲜冰冻血浆或白蛋白溶液,最后将补充后的血液回输患者体内。在药物性血管内溶血中,血浆置换主要通过以下机制发挥作用:(1)清除致病因子——核心机制:清除自身抗体/药物抗体最直接的治疗作用,能立即中断免疫系统对红细胞的攻击;清除残留药物:如果引起免疫反应的药物仍在血液中,也能被一并清除。(2)清除有害物质清除游离血红蛋白:大量游离血红蛋白是导致肾损伤的主要元凶。血浆置换能迅速降低其血浆浓度,减轻血红蛋白对肾小管的直接毒性和堵塞,从而预防或治疗急性肾衰竭;清除炎症介质和补体:溶血过程会激活补体系统和释放大量炎症因子(如细胞因子)。血浆置换可以清除这些物质,减轻全身炎症反应。(3)补充补体和补充凝血因子等成分:该患者在血浆置换过程中,我们补充新鲜冰冻血浆可以提供正常的补体调节蛋白,有助于稳定补体系统。同时补充的新鲜血浆可以提供凝血因子和抗凝血物质,纠正凝血异常过程[7]。总之,血浆置换在该患者血管内溶血中的角色,可以理解为一次“釜底抽薪”和“大扫除”式的治疗措施,从根源上中止了免疫系统对红细胞的攻击,阻止了溶血的进一步恶化,且通过清除游离血红蛋白、炎症介质等有毒物质,保护了重要脏器(尤其是肾脏),为后续治疗争取了宝贵的时间。

炎症瀑布抑制:

外源性药物/毒物导致血管内溶血,这一过程不仅仅是丢失了运氧工具,更是向血液中释放了大量“内源性危险信号”,它们猛烈地激活了人体的先天免疫系统,从而引爆了炎症因子瀑布。整个炎症瀑布反应可以分为以下几个关键步骤:药物、毒物 → 血管内溶血 → 释放Hb/血红素/警报素 → 激活TLR4/NF-κB通路 → 大量释放TNF-α, IL-1β, IL-6 → 招募和激活中性粒细胞 → 组织损伤、补体激活、凝血激活 → 更多炎症因子释放 → 炎症风暴[8-10]。因此在治疗上,除了输血和支持治疗,控制炎症反应(如使用糖皮质激素)和清除炎症介质(如进行血浆置换)是如此重要。该患者在入院当天开始甲泼尼龙40mg qd 治疗,好转后逐步减停。

补体抑制治疗:

补体的激活在血管内溶血的病理机制中扮演了“核心执行者”和“炎症放大器”的双重角色[11]。补体成分和炎症介质诱发全身性炎症反应,以及补体过度激活产生的C3a, C5a可趋化炎症细胞,可溶性mac可进一步破坏宿主细胞,该患者急性期血循环中可溶性mac 784.22ng/ml显著升高。因此在这个患者血浆置换完成后进行了一次依库珠单抗900mg的治疗。经过治疗后,患者血循环中可溶性mac水平降至130.74ng/ml。在补体抑制过程中,我们给予患者使用预防性抗生素阿莫西林0.5g qd 持续2周的预防性治疗。该患者后基因检测回报为阴性报告。

综上,根据患者的病史、临床及实验室检查,考虑为溶血诱发的血栓性微血管病,在治疗上根据疾病整个发病机制,积极血浆置换+激素治疗+抑制补体治疗,患者预后良好。在诊疗过程中,我们有几点体会:(1)在诊疗此类疾病中,特别是疾病急性期,应根据整个病生理的机制,进行积极治疗,寻找治疗的扳机点;(2)该患者TMA 的诊断主要根据临床病理的发病过程,主要病因为溶血,所以在治疗上补体抑制治疗的时机和时长不同于aHUS,从本质上讲,也有可能即使不用补体治疗患者也可以慢慢恢复,该患者补体的治疗缩短了疾病恢复的时间。(3)本例患者高龄,病情危急,未进行肾穿刺,缺失了宝贵的病理资料来反映疾病病生理的截面资料。在后续的诊疗中,如有类似患者,积极肾穿刺可帮助我们进一步理解病生理过程,加深对此类疾病的理解,为诊疗提供更多的依据。

[参考文献]

[1] Rocklebank V, Wood KM, Kavanagh D. Thrombotic Microangiopathy and the Kidney. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2018, 13(2): 300-317.

[2] Fakhouri F, Zuber J, Fremeaux-Bacchi V, et al. Haemolytic uraemic syndrome. Lancet, 2017, 390: 681-696.

[3] Torres EA, Chang Y, Desai S, et al. Complement-mediated thrombotic microangiopathy associated with lupus nephritis treated with eculizumab: a case report. Case Rep Nephrol Dial. 2021, 11(1): 95-102.

[4] Hanna RM, Hanna M, Larson B, et al. Thrombotic microangiopathy due to Catastrophic antiphospholipid antibody syndrome confirmed on skin biopsy and treated with eculizumab. J Onco Nephrol, 2017, 1(2).

[5] Moake JL. Thrombotic microangiopathies. N Engl J Med, 2002, 347: 589-600.

[6] George JN, Nester CM. Syndromes of thrombotic microangiopathy. N Engl J Med, 2014, 371: 654-666.

[7] Cervantes CE, Bloch EM, Sperati CJ. Therapeutic Plasma Exchange: Core Curriculum 2023. Am J Kidney Dis. 2023 Apr;81(4):475-492.

[8] Dimitrov JD, Roumenina LT, Perrella G, Rayes J. Basic Mechanisms of Hemolysis-Associated Thrombo-Inflammation and Immune Dysregulation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2023 Aug;43(8):1349-1361.

[9] Poillerat V, Gentinetta T, Leon J, Wassmer A, Edler M, Torset C, Luo D, Tuffin G, Roumenina LT. Hemopexin as an Inhibitor of Hemolysis-Induced Complement Activation. Front Immunol. 2020 Jul 31;11:1684.

[10] Valuparampil Varghese M, James J, Bharti D, et al. Circulating free heme induces cytokine storm and pulmonary hypertension through the MKK3/p38 axis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2024 Oct 1;327(4):L574-L586.

[11] Luo S, Hu D, Wang M, Zipfel PF, Hu Y. Complement in Hemolysis- and Thrombosis- Related Diseases. Front Immunol. 2020 Jul 10;11:1212.

相关文章:

同类最热文章: